Nouvelles technologies offrent de formidables possibilités et de nouveaux horizons. Mais posent de sérieuses questions. Celle des informations non vérifiées, voire erronées, avec les fameuses fake news.

On peut distinguer :

– Fake news ; information mensongère produite de manière délibérée. Outil de propagande de lobbys puissants, voire d’Etats et régimes autoritaires (cf Poutine, campagnes électorales ou des conflits stratégiques).

– Informations erronées, reprises de bonne foi. Soit des témoignages indirects déformés, soit des rumeurs colportées dont les sources mal définies. Cela a toujours existé (sur origines des maladies ou encore la rumeur d’Orléans), mais les rumeurs connaissent aujourd’hui une propagation exponentielle.

Exemple d’info erronée ou de rumeur : l’ouragan Irma. Le 6 septembre 2017, Irma, balayait le nord des Petites Antilles, notamment les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Marin, Bilan officiel 12 morts. Déchainement des réseaux sociaux sur le mode « On nous cache des morts ». Des centaines de milliers d’internautes persuadés que le bilan à St Martin était largement sous estimé : chiffres qui ont circulé : plusieurs centaines de victimes voire des milliers. Par ex, une certaine Rebecca, une Provençale affirmait sur Facebook être en lien constant avec sa famille. Qu’ils avaient vu des cadavres charriés par dizaines. Sa vidéo postée a été vue… 4 millions de fois !

Contre-enquête journalistique ; Le Monde (envoyé spécial dans hôpitaux + Service Décodeur) a enquêté et remonté l’info et les témoins soit disant directs qui se dérobent tous : « Pas moi mais quelqu’un qui m’assure avoir vu… « Il est des gens qui croient malgré les démentis et les preuves que les autorités et la presse mentent. Il faut beaucoup plus d’énergie pour rétablir une vérité que de diffuser un mensonge.

Une des causes du dévoiement : Les moteurs de recherche sur le Net.

Taper un mot clef : plusieurs milliers d’articles apparaissent dans un ordre aléatoire. Quel tri, quelle fiabilité ?

La présentation hiérarchique n’a plus rien à voir avec l’importance et l’intérêt du sujet ou la référence de la source émettrice, mais votre recherche est orientée par les algorithmes, en fonction du nombre de vos clics. Plus c’est sensationnel, plus ça fait du bruit, du buzz, plus ça suscite de l’intérêt. Un dirigeant de Facebook a même affirmé : « Aujourd’hui, pas important qu’une histoire soit vraie, mais plutôt qu’elle suscite de clicks ».

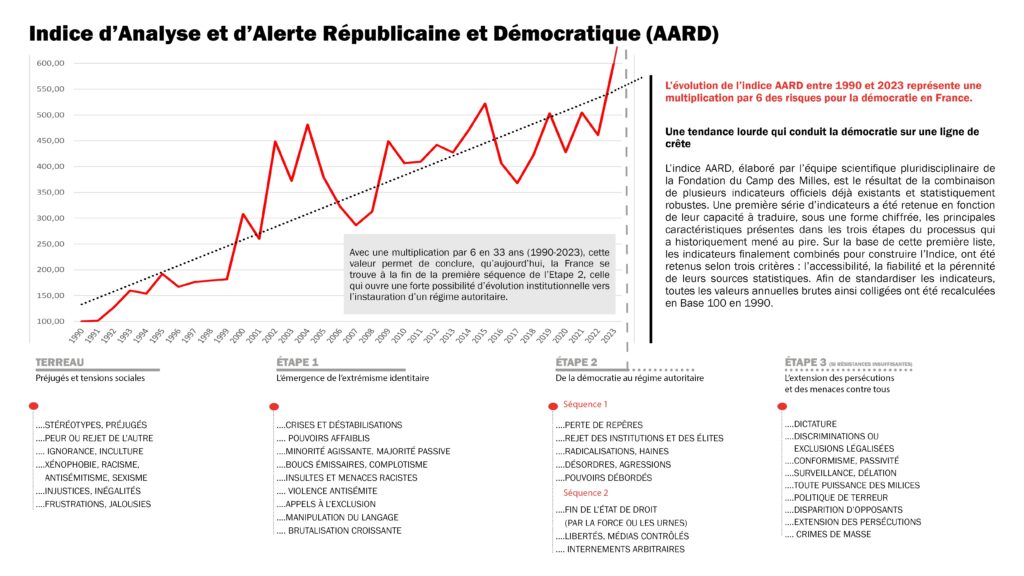

Donc, nos recherches sur les réseaux sociaux peuvent nous enfermer à notre insu dans une bulle de désinformation, voire nous amener même à adhérer ou partager des théories complotistes. Selon un sondage Odoxa pour France info et Le Figaro, 30 % des Français disent avoir relayé une info issue du complotisme (45% de ceux qui disent s’informer par les réseaux sociaux) et qui ont la lucidité de se rendre compte.

Une étude de l’Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et l’observatoire Conspiracy Watch, publiée en janvier 2018, révèlerait même que 79% des Français ont cru à au moins une information issue du complotisme, dans une liste importante de faits erronés. Chiffre à interpréter avec prudence. Cependant les exemples sont éloquents. Je vous en cite quelques uns pêle-mêle :

– 32% des Français pensent que « le virus du sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde » (sans doute davantage si question sur la Covid !)

– 31% sont d’accord avec l’affirmation que « les groupes djihadistes comme Al-Qaïda ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux« .

Enfin, tenez-vous bien, 16% des Français pensaient en 2018 que les Américains n’ont jamais été sur la lune. Combien croyaient « possible que la Terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école » ? 9% de platistes en France au 21 e siècle !

Les algorithmes vous offrent des propositions en fonction de vos centres d’intérêt et vos recherches et vous proposent des contenus ajustés qui peuvent peu à peu vous enfermer.

Exemple de Clément, jeune chercheur, a témoigné dans le formidable documentaire de France 5 « La fabrique du mensonge ». Quand il était étudiant Il est tombé pendant deux ans dans une dangereuse spirale radicale : défenseur de la cause palestinienne, il a regardé les vidéos de Dieudonné qui s’est servi de cette cause pour illustrer de façon feutrée ses thèses antisémites. Ainsi les algorithmes ont proposé à Clément d’autres vidéos de + en + radicales, l’amenant à croire à l’existence d’un complot mondial des élites. Ce qui l’a réveillé, ce ne sont pas des arguments rationnels, mais un choc émotionnel. La prise de conscience d’une véritable spirale de la haine antisémite, lui l’antiraciste.

C’est surtout la crise sanitaire qui a facilité le complotisme, à travers l’explosion des réseaux sociaux. Il évolue avec des formes renouvelées : depuis la crise des Gilets jaunes à la guerre en Ukraine, en passant bien sûr par le Pass sanitaire et l’injonction vaccinale. Mais s’il a diverses facettes, il contient les mêmes ingrédients de méfiance à l’égard des paroles institutionnelles. Pire, il peut désigner des boucs émissaires, une communauté spécifique, souvent par des sous entendus à l’origine d’un complot mondial. « Qui? » contrôle la meute médiatique ? Qui dirigent le big farma, ces labos qui fabriquent ces vaccins ? Qui dirigent la politique sanitaire ? Liste de personnalités ciblés : les Levy, Agnès Buzin, ministre de la santé au début de la pandémie, prof Salomon du Conseil scientifique, le banquier Rothschild…

L’antisémitisme qui restait confiné dans des cercles restreints d’extrême droite se répand grâce aux réseaux sociaux. L’influence de ces réseaux plus importante que ce que l’on croit, chacun ayant plusieurs centaines de milliers de followers. Alain Soral (Egalité et réconciliation) Samuel Gougeon jesuispartout.com et qui rappellent les années 30 (vient d’être interdit). QAnon, appelant à l’insurrection aux US, commence à toucher l’Europe.

Des intox peuvent être aussi relayées par une application chinoise, avec des intérêts stratégiques évidents, Tik-Tok, la plus prisée des moins de 25 ans (à l’origine chorégraphies d’ados) : 1 milliard de followers.

Inquiétante montée de l’antisémitisme ? Cité par France 5, un sondage Ipsos affirme que 25% des Français pensent qu’il existe un réseau juif qui influence les affaires du monde. Est-ce à dire qu’un Français sur quatre est antisémite ? Non, mais il peut être influencé par des réseaux qui, comme le souligne Barack Obama, « amplifient les pires instincts de l’humanité« .

Le grand paradoxe : Internet et les réseaux sociaux, qui offrent de formidables ouvertures sur le monde et qui peuvent être un levier puissant pour les populations, là où les médias sont muselés ou sous contrôle de régimes autoritaires (révoltes du Printemps arabe, de Hong-Kong… ), ces formidables instruments d’ouverture technologique nous ont souvent amenés à un repli dans des communautés de gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Ils nous mettent dans un entre soi qui peut nous placer sous influence. Aux USA, par ex, plus de la moitié des électeurs républicains sont encore persuadés que l’élection présidentielle a été truquée et que Trump a gagné.

En cherchant à conforter certaines de nos opinions, de nos choix politiques ou spirituels, les réseaux sociaux risquent de nous enfermer dans des certitudes extravagantes.

Nous pouvons tous y être confrontés, y compris dans nos milieux chrétiens. Voici, un exemple vécu : Un membre de notre paroisse affirmait que le pape François aurait baisé la main du banquier David Rockfeller. « Preuve qu’il serait bien sous influence d’un complot mondialiste ourdi par les juifs et les Francs-maçons« . C’est évidemment faux. Et je vous expliquerai dans un prochaine partie pourquoi et comment on s’y est pris pour vérifier.

Les complotistes mettent en avant leur esprit critique. Parfait. Le doute est une méthode saine, enseignée dans les écoles de journalisme et en principe dans les cours de philo, au lycée. Mais à partir du moment où cette méthode repose sur un dogme anti-élites, anti-institutions, qui ne peut pas du tout être remis en question, cette grille de lecture s’enferme dans une forme de cécité : « Je suis certain qu’on nous trompe, qu’on est manipulé par la presse, le gouvernement, les élites politiques, médicales, économiques, qui sont en plus tous de connivence… » A partir de ce postulat dogmatique jamais mis en doute, on peut développer tous les sophismes. Et du moment où ces infos émanent d’une même communauté de pensée, de gens qui se renforcent mutuellement en circuit fermé, elles deviennent intouchables. Certains complotistes pensent même faire partie d’un petit groupe d’élus, initiés à une vérité cachée et se sentent investis de la mission de nous la révéler.

Les psycho-sociologues disent que nous sommes rentrés dans l’ère de la post vérité. La vérité devient une opinion subjective. Après tout, chacun a la sienne.

III Débusquer informations erronées et fake news ?

D’abord il s’agit d’identifier la source de cette information : qui en est à l’origine ? Ensuite croiser les diverses sources, en cherchant si possible les plus fiables. Et enfin tenter de déterminer où se situe le dévoiement de l’information.

1- Identifier la source : Chaque fois que je tombe sur une info suspecte, je vais voir d’abord de qui elle émane. Si elle a été envoyée sans signature ou origine, on peut recopier la citation et la mettre sur un moteur de recherche (Google ou Lilo moteur associatif indépendant des Gafa). Aujourd’hui c’est beaucoup plus facile. Le moteur de recherche peut vous renvoyer alors sur le site émetteur de cette intox, voire vous livrer des preuves de la manipulation par des médias qui ont enquêté.

Revenons sur la révélation du » pape baisant la main d’un banquier juif »? Avec les moteurs de recherche, on tombe très vite sur un démenti de L’Agence France Presse qui a publié l’originale de cette photo. Cette agence de presse mondialement connue nous révèle qu’elle a été totalement détournée de son sens sur les réseaux sociaux. Le démenti vient à la fois du photographe qui en est l’auteur et de l’agence de presse qui republie alors la légende d’origine : le personnage dont le pape baise la main n’est pas David Rockfeller mais un survivant de l’holocauste lors de la visite de François au mémorial Yad Vashem à Jérusalem ! Infox qui émane de sites antisémites repris par certains groupes intégristes catholiques.

Alors, quand vous tapez un mot clé pour une information d’actualité ou pour une recherche générale, comment en vérifier la fiabilité ? Il peut y avoir alors des dizaines de propositions qui s’affichent dans un ordre très aléatoire. Personnellement je recherche la source censée être la plus sérieuse (universitaire, institutionnelle ou à l’origine de cette info). Et je la recoupe, la compare avec plusieurs autres sources. C’est une méthode journalistique classique de vérification des informations.

Ou encore je vais sur les sites de journaux auxquels je suis abonné : La Croix, Le Monde, La Provence. Cela ne signifie pas qu’ils sont irréprochables. Tout journal livre une info située par le choix de ses sujets, leur présentation et bien sûr les commentaires. Mais un fait reste indiscutable. Et si l’info sur ce fait est erronée, elle doit faire l’objet d’un rectificatif ou d’un droit de réponse. A la différence des réseaux sociaux, la presse doit rendre des comptes, y compris parfois à la Justice.

Quelles sont les sources des journalistes ? Important de les énumérer pour comprendre le travail de la presse. Sources de six ordres :

– 1 Les agences de presse (AFP, AP, Reuter…)qui ont des correspondants dans le monde entier. La plupart des grands journaux y sont abonnés.

– 2 Les sources institutionnelles (ministères, partis, Eglises, services publics, fédérations sportives, entreprises… ). Communiqués, conf de presse, téléphone, déjeuners…

– 3 les contacts personnels: Pour les rubricards po, éco, sciences. (informateurs locaux, spécialistes, universitaires ou praticiens, lecteurs… ) aident à l’analyse.

– 4 L’enquête terrain, l’investigation approfondie (un luxe de médias qui ont les moyens, remis cependant au goût du jour)

-5 La Documentation du journal (journaux, revues, et agenda prévisionnel). Importance accrue de l’anticipation.

– 6 Internet et les réseaux sociaux (Twiter, moteurs de recherche… ).

Tous les journalistes utilisent aujourd’hui Google ou autres moteurs de recherche dans leur travail (- de 50% en 2005). Précipitation parfois dommageable. Accélération de la concurrence de l’information aura aussi un impact sur les rédactions prises par le temps et la multiplicité des sources, des concurrences. Médias audiovisuels les plus touchés, surtout les médias d’info continue pris par l’immédiateté et des concurrences féroces. Cela génère aussi des ratés dans l’information et propagation de fausses nouvelles, qui peuvent être démenties à l’antenne dix minutes plus tard. Mais trop tard, une fois partie dans la nature et dans les réseaux sociaux.

En somme, comment vérifier une information ? Pour résumer,

1) Identifier la source de cette information et qui en est à l’origine.

2) croiser les diverses sources, en cherchant si possible les plus fiables.

3) tenter de déterminer où se situe le dévoiement de l’information. Car la plupart du temps, dans une rumeur ou une info intox, il y a au départ une bribe de vérité, fût elle infime.

Un exemple : il émane d’un mail d’un de mes cousins, officier en retraite, m’interrogeant sur une soit disant « révélation » où il est affirmé que Le Drian, (alors ministre des armées), « est lié à la politique de soutien aux djihadistes en Syrie aux côtés des services de renseignement saoudiens ».

J’ai finalement pu, faute de l’avoir trouvé d’emblée dans les moteurs de recherche, identifier l’origine à force de recoupements : cette info émanerait d’un groupe d’extrême droite de Bretagne, où Yves Le Drian était justement candidat à une élection. Ensuite j’ai relié cette accusation avec d’autres accusations récurrentes et sous jacentes dans le mail reçu, et qui elles sont exactes.

On sait effectivement que la France vend des armes à l’Arabie Saoudite (qui s’en sert pour des causes pour le moins douteuses : au Yémen en ce moment). On sait que le régime saoudien veut faire tomber Bachar el-Assad, qui est soutenu par l’Iran, son grand adversaire chiite. L’Arabie saoudite a sans doute livré des armes françaises à des gens de Daech en Syrie. Du moins au début. Mais de là, à considérer qu’un ministre français a soutenu en secret les djihadistes en Syrie, c’est un raccourci pour le moins osé. C’est l’exemple même d’un fait connu et dévoyé pour être instrumentalisé.

Pour aller vers la conclusion, en revenant à notre interrogation du début : la presse peut-elle relever le défi de la révolution numérique ? Le journalisme a t-il un avenir ?

Oui, à deux conditions ou plutôt deux séries de conditions : savoir s’adapter aux nouvelles cultures et restaurer la confiance du public avec un nécessaire retour aux fondamentaux du métier. Et la survie d’une presse libre et pluraliste est vitale pour la persistance d’une démocratie.

1ères Conditions : intégrer ces nouvelles technologies. Si la presse papier semble condamnée, ce n’est pas le cas de l’écrit. Elle propose des abonnements numériques (Le Monde, 500 000 abonnés web, bcp plus que les lecteurs papier), elle cherche à s’adapter aux nouvelles habitudes de consommation de l’info, en envoyant des alertes d’actu en temps réel, en offrant des articles en kit. Rédactions ont désormais des service web. Les journalistes ramènent du son, de l’image, envoient des tweet pendant des conférences de presse ou l’événement dont ils sont témoins. Polyvalence écrit, son, image. On appelle cela le mix-médias.

Idem pour Presse audiovisuelle et notre radio RCF en particulier, ont su aussi s’adapter en jouant leur propre partition, en proposant émissions à la demande avec ses podcasts permettant d’écouter quand on veut, en envoyant des newsletters régulières. Avec le DAB+ (digital audio broadcasting), successeur numérique de la FM.

A condition aussi de développer l’interactivité avec son public, en suscitant des débats intelligents et posés, qui ouvrent à la réflexion, plutôt qu’aux réflexes et invectives qui sévissent trop sur Facebook.

Deuxième condition et pas des moindres : la presse a un avenir si elle est capable de rétablir la confiance, en revenant notamment à ses fondamentaux. Selon le Baromètre annuel La Croix-Kantar, jamais la confiance envers les médias n’a été aussi faible qu’en 2022 : tous récoltent moins de 50% des Français, même radio (49% – 3) à égalité avec presse écrite (49), TV (44). La crédibilité de la presse s’est beaucoup érodée (comme d’ailleurs les paroles publiques). Mais la confiance la plus basse : 24 % pour… les réseaux sociaux qui restent pourtant le média le plus utilisé !

La restauration de la confiance passe par l’éducation aux médias (école) montrant le rôle irremplaçable de la presse, mais apprenant aussi un regard critique.

Et la confiance passe aussi par un retour aux fondamentaux d’une presse de qualité.

Voici six conditions :

– 1 Vérification des sources : C’est son ADN. Mais aussi capable de contrer et démonter les rumeurs. Tous les grands médias ont des cellules de décodage des rumeurs, d’investigation. Le décodeur (Le Monde), Désintox (Arte), Le vrai du faux (France info)…

– 2 Hiérarchie des informations : Toutes ne sont pas d’égales importances. Les présenter avec clarté et pédagogie.

– 3 Retour sur le terrain : le reportage reprend ses lettres de noblesse, Le témoignage reste capital. Cf guerre en Ukraine où des journalistes risquent leur vie pour témoigner des tragédies, voire des crimes de guerre (en se méfiant des manipulations. Car des deux côtés se jouent une guerre de communication).

4 Rôle accru de l’investigation, de l’enquête. Un luxe de journaux, aujourd’hui (Panama, Paradise paper, 6 mois d’enquête mutualisée ds le monde). Développer des sujets originaux, des angles inédits, alors que la presse avait tendance ces derniers temps à être assez conformiste, à se copier beaucoup.

– 5 Développer son rôle d’explication de mise en perspective. Donner des clés de lecture et de décryptage d’un monde de plus en plus complexe et rapide.

En 2008 J’avais invité Edgar Morin, (qui aura 101 ans en juillet prochain !), devant les lecteurs et la rédaction en chef de La Vie, à nous livrer son regard de sociologue sur le journalisme et l’information : « L‘information devient connaissance que si elle est contextualisée, soulignait- il selon sa méthode bien connue . Sans contextualisation une connaissance devient myope, parfois aveugle. Et d’ajouter aussi (pour nous c’est la 6e condition) :

– 6 « Le journaliste doit être un explorateur des sous sols ». « Souvent, explique E Morin, un événement capital est complètement ignoré, parce qu’il se situe dans les profondeurs. Quand on a découvert dans les années 30, la structure de l’atome, ce fut un non événement, hormis pour les physiciens. Cela deviendra quelques années plus tard, un événement capital dans l’Histoire, avec la confection de la première bombe atomique et Hiroshima. Le journaliste devrait être aussi un peu plus explorateur pour aller voir ce qui se passe dans les sous sols. »

En somme, le journalisme a un avenir s’il cultive avec humilité la recherche de la vérité, en vérifiant systématiquement ses sources, en enquêtant le plus sérieusement possible sur le terrain, en nous aidant à comprendre ce monde de plus en plus complexe. En un mot si le journaliste ne s’en tient pas à l’écume de l’actualité, mais si, en creusant inlassablement ses sujets, il est un véritable chercheur de sens !

Post Scriptum : Deux événements contradictoires ont balisé notre actualité ces dernières semaines : L’Union européenne adoptait fin avril 2022 un Digital Services Act, très contraignant obligeant les plateformes à réguler les réseaux, les obligeant à contrer le contenu haineux, injurieux ou diffamatoire.

Le lendemain, l’annonce du rachat de Twitter par le milliardaire américain Elon Musk, dans la mouvance libertanienne (liberté absolu d’expression, d’injurier, de mentir, de menacer)…

Conférence dans le cadre des Amis de Dialogue RCF et en soutien à la radio, 16 juin 2022 @copyright JC Escaffit